本日(8月28日)から3日間の研修が始まりました!(開催要項はこちら)

長野県での開催7回目となる本年は、ミクロ、メゾ、マクロ領域を体系的にとらえ、各領域に働きかけるための知識、方法、技術などを学び、個々のワーカーとしての実践力及び各組織のソーシャルワーク力を高めることを目的とし、開催します。

——————-以下、研修の様子をお伝えいたします。——————-

1日目(8月28日(木))

オープニングトーク

「政策をgood practice に変換する力」-地域共生社会の実現から考える-

同志社大学名誉教授・日本医療大学教授 上野谷加代子 氏

“ソーシャルワークの価値・理念はブレない そして変革する”

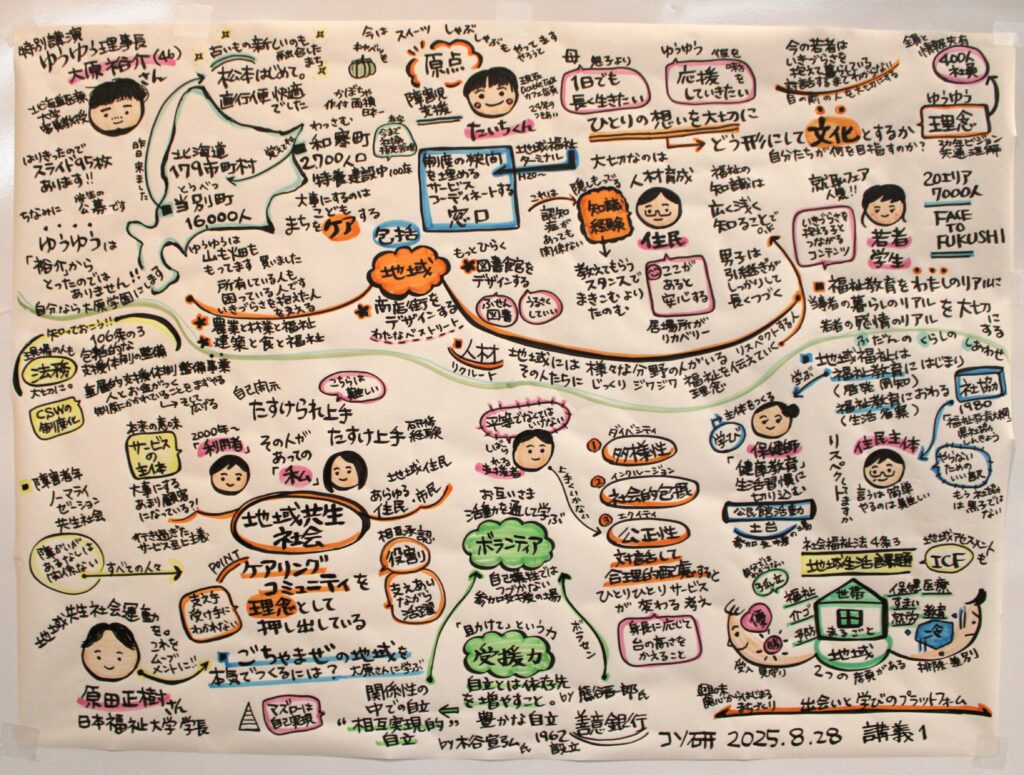

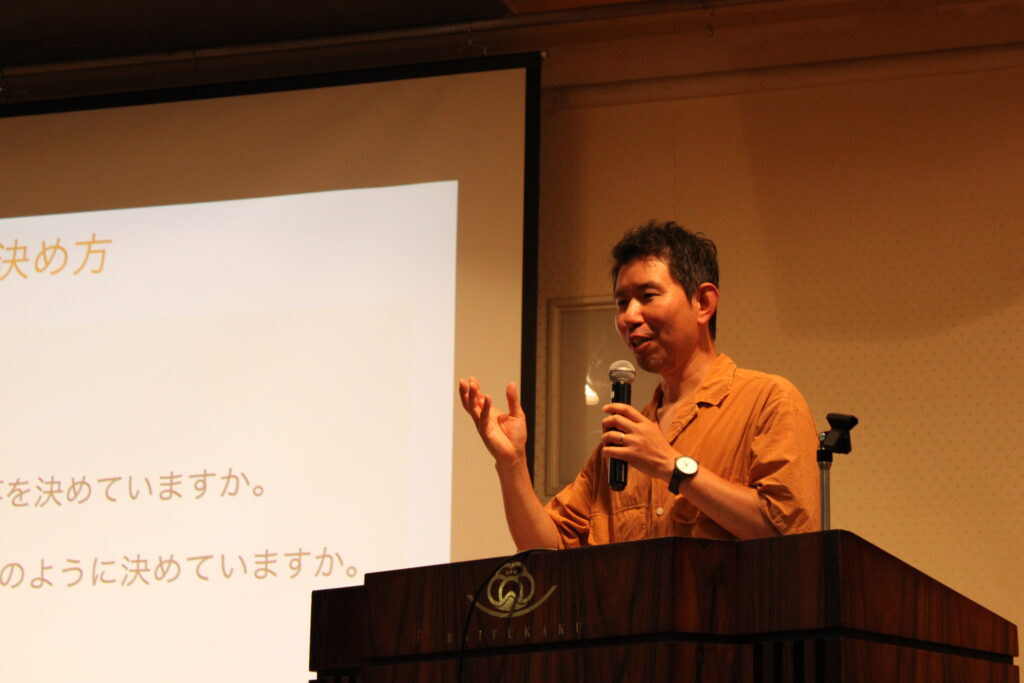

特別講演①

「参加し、共生する地域社会の実現を目指して」-ひとりの想いを大切にする福祉実践の展開-

社会福祉法人ゆうゆう 理事長 大原裕介 氏

“自分たちが 今 立ち向かうことの先に 何を目指し、何があるのか”

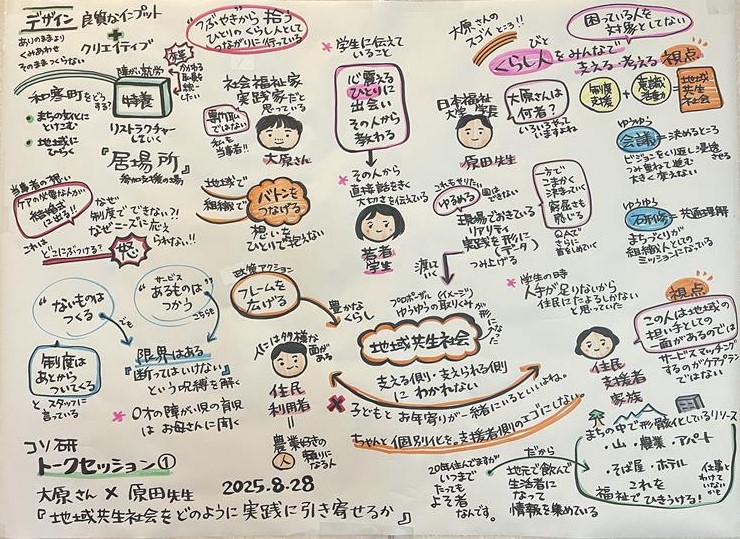

トークセッション①

「地域共生社会をどのように実践に引き寄せるか」-社会福祉法人ゆうゆうの取り組みに学ぶ-

大原裕介氏(再掲) × 日本福祉大学 学長 原田正樹 氏

“ケアすることでケアされている(支える側も支えられている)”

“制度には限界がある。限界を言い訳にせず、幅を広げていく。諦めると制度は良くならない”

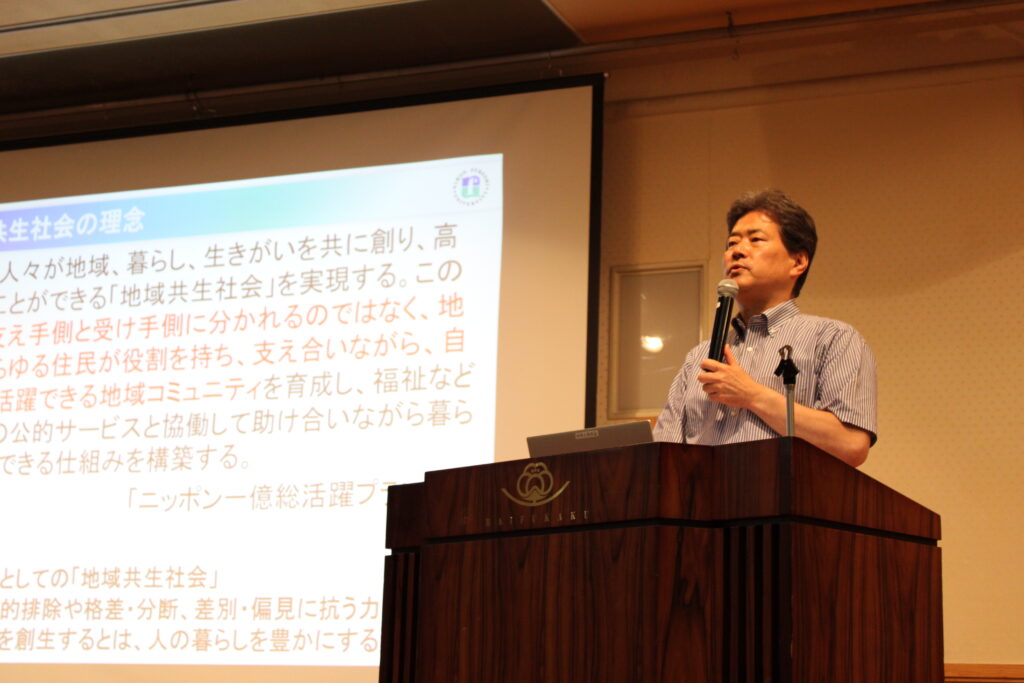

講義1

「地域住民の主体形成を促すための援助」-地域生活課題に対する住民の参加と協働-

原田正樹 氏(再掲)

“地域共生社会(ケアリングコミュニティ)と共生社会(ノーマライゼーション)”

“制度支援+意識活動⇒地域共生社会”

“地域福祉は 福祉教育にはじまり 福祉教育におわる”

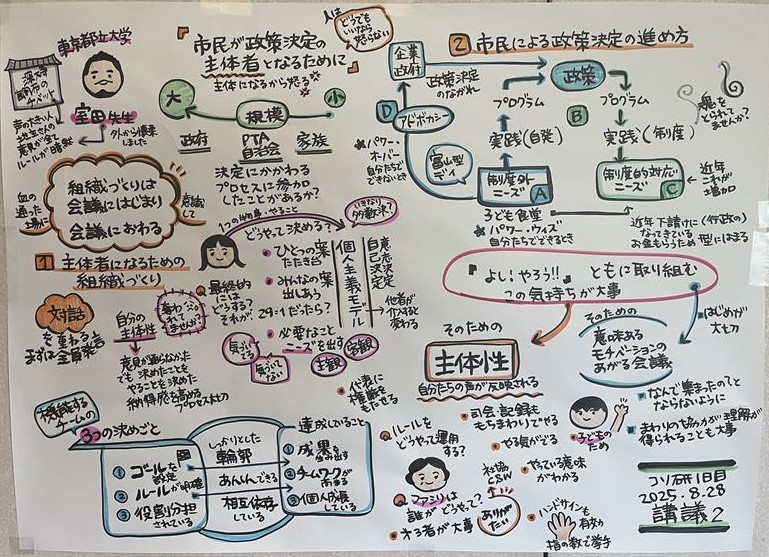

講義2

「市民が政策決定の主体者となるために」-コミュニティ・オーガナイジングの考えに学ぶ-

東京都立大学人文社会学部 准教授 室田信一 氏

“組織づくりは 会議にはじまり 会議におわる”

2日目(8月29日(金))

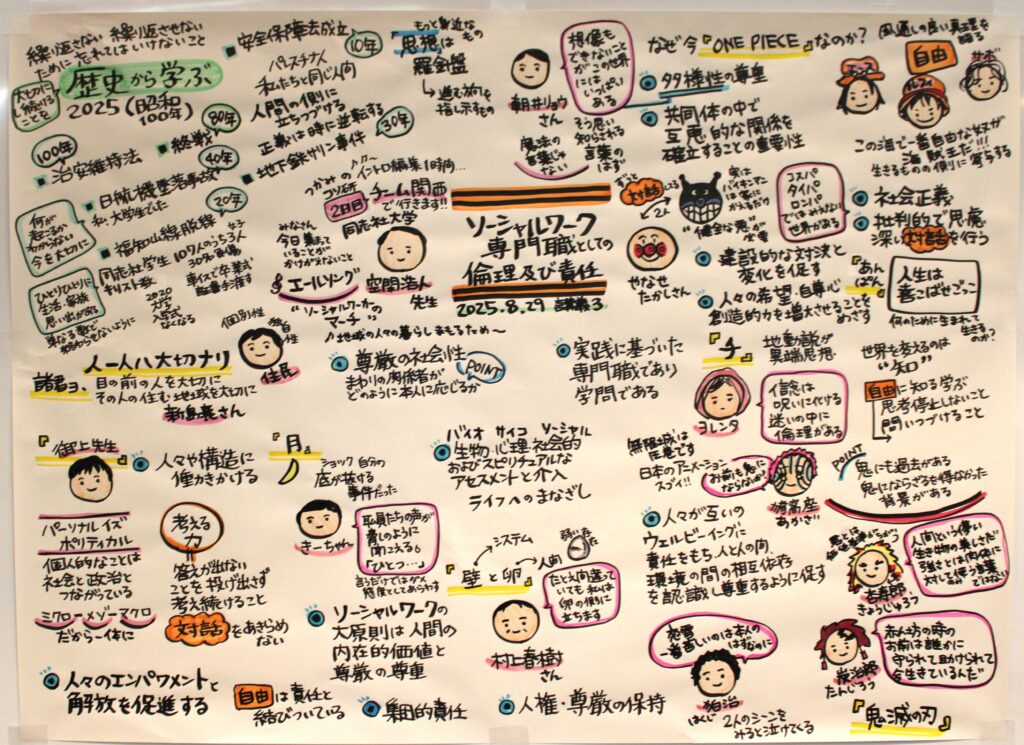

講義3

「ソーシャルワーク専門職としての倫理及び責任」-倫理綱領とグローバル定義を解きほぐす-

同志社大学社会学部長 教授 空閑浩人 氏

“ソーシャルワークは、当事者、利用者、地域の人を喜ばせることで、

支援者である自分自身も喜びを得る営み”

リフレクション「研修前半を振り返って」

講義4

「なぜ、私はそこに向かうのか」-ソーシャルワーカーである私の経験を研究すること-

同志社大学社会学部 教授 野村裕美 氏

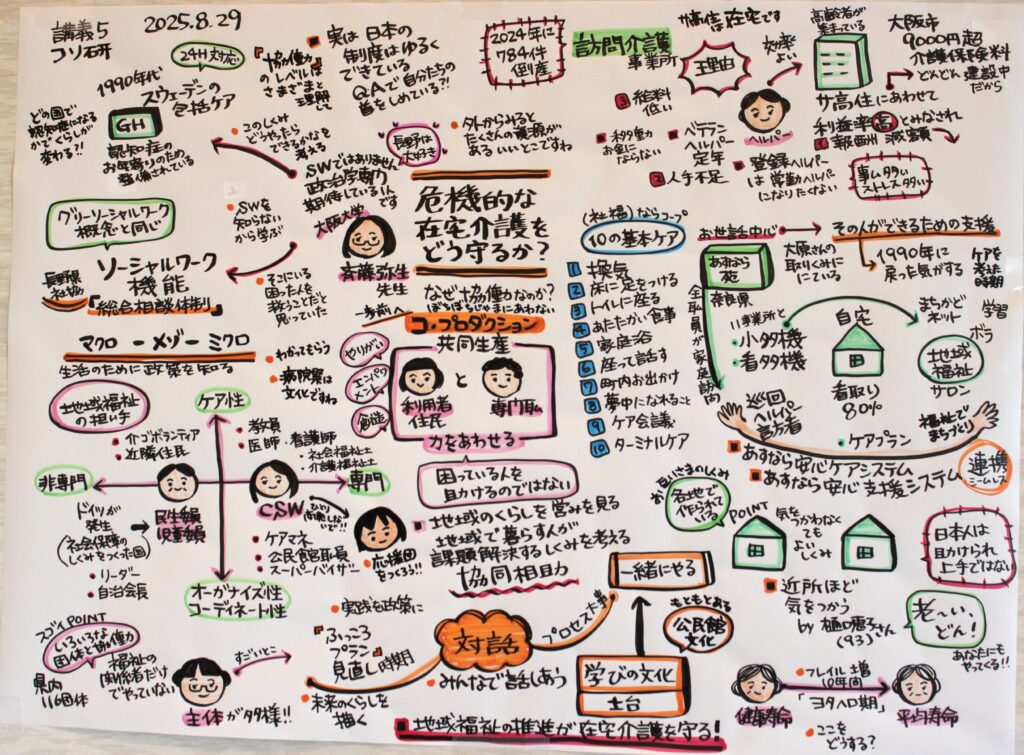

講義5

「危機的な在宅介護をどう守るか」-コミュニティ・コ・プロダクトという概念をてがかりに-

大阪大学大学院人間科学研究科 教授 斉藤弥生 氏

“地域福祉の推進が、在宅介護の危機から守る原動力になるはず”

3日目(8月30日(土))

特別講演②

「人口減少を背景とした今後の福祉政策」-住民活動、自治体の役割、そして国の政策について-

厚生労働省大臣官房参事官 本後健 氏

“社会保障制度の射程が広がる新しいリスクに対応するパラダイムシフト”

トークセッション②

「個別支援、地域づくり、社会政策の関係を考える」-ソーシャルワークの領域を俯瞰するために-

上野谷加代子 氏(再掲) × 本後健 氏(再掲) × 信州大学学術研究院(社会科学系)教授 井上信宏 氏

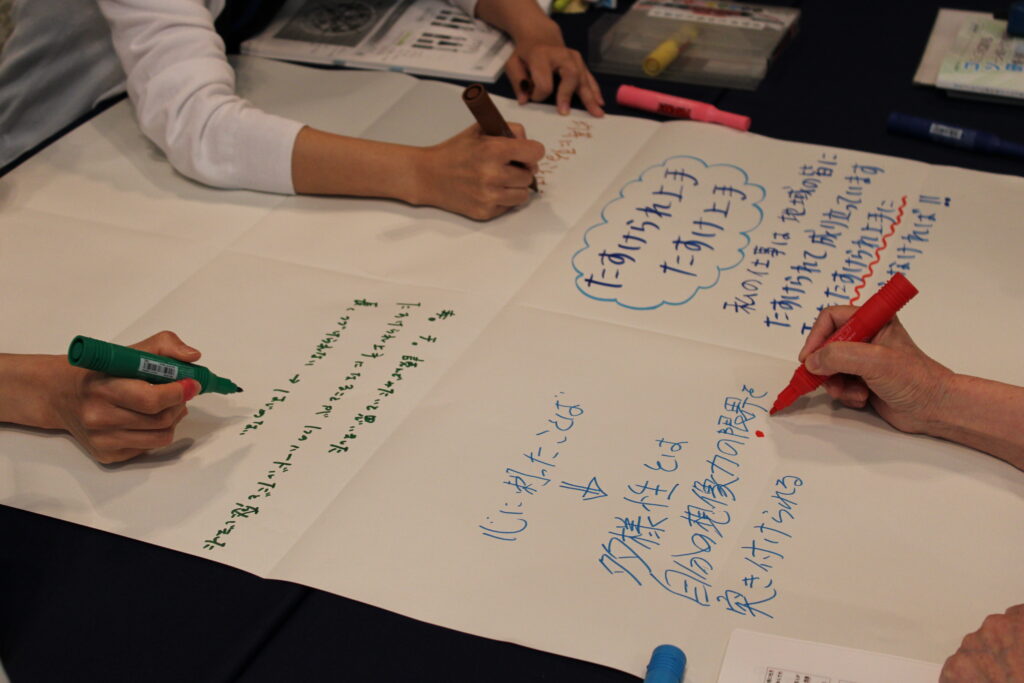

“「自分のことは自分でやる」という呪い 助けられた経験が大切 人は弱い 助けられる存在だと認め合うこと”

“自分でできることも自分でやらない 仲間とする”

“「たすけられる」は教わらない まずはあいさつから”

グループ討議

「ソーシャルワーカーとして今何をすべきか」

“「フォトボイス」のもつ力は絶大!!”

講義6

「フューチャー・デザインで目指すこと」-未来をおもんばかる政策決定の手法とその社会実装-

井上信宏 氏(再掲)

“未来への羅針盤は「継承」「創造」「解放」”

将来世代になりきって、私たちの心に変化をおこす”

“2045年の私が今の私を見たら何というのだろう?”

クロージング

「ソーシャルワーカーが紡ぐ物語」-仲間との語り合いによるリフレクション-

3日間の研修が終了しました!

また来年お会いできることを楽しみにしております!